Выпуск 2 (83)

| «ЛИЧНОЕ ДЕРЕВО» В СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ И СЛЕДЫ МЕРЯНСКОГО СУБСТРАТА В КУЛЬТУРЕ РУССКИХ КОСТРОМСКОГО КРАЯ | |||

|---|---|---|---|

| Год | 2024 | Номер | 2(83) |

| Страницы | 6-15 | Тип | научная статья |

| УДК | 39(=82):94(470.317) | ББК | 63.521(=411) |

| Авторы | Напольских Владимир Владимирович |

Рубрика | ЭТНОГРАФИЯ И ЭТНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И УРАЛА |

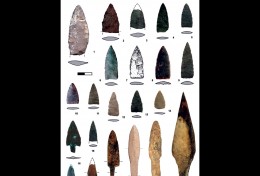

| Аннотация | В рекрутской обрядности Костромской и южной части Вологодской области Топонимической экспедицией УрФУ зафиксированы обычай украшения дерева на выходе из деревни во время проводов или подвешивания такого украшенного дерева на фронтон дома рекрута и обычай заламывать или завертывать верхушки деревьев на краю деревни при проводах рекрута и некоторых других знаменательных событиях в жизни человека. В статье показано, что эти обычаи имеют разное происхождение и из разных источников были включены в рекрутский обряд в ходе его формирования в XVIII–XIX вв. Обычай украшения деревьев представляет собой прямое заимствование из свадебного обряда и происходит от общеславянской традиции украшения свадебного дерева, символизирующего «девью красоту». Обычай заломов имеет субстратное происхождение и восходит, вероятно, к традиции костромской мери, которая реконструируется на базе характерных прежде всего для народов урало-юкагирской семьи представлений о личной связи человека с деревом (коми ас пу) и древнейшего обычая маркировать важные события в жизни человека (rites de passages) с помощью изготовления личного дерева путем специального обламывания веток на хвойных деревьях, сохранившегося у карел (карсикко), удмуртов (чыртыё кыз), юкагиров (орполубэ), проникшего в древности в Северную Америку и зафиксированного у индейцев карок в Северной Калифорнии. | ||

| Ключевые слова | этнография, русские, рекрутская обрядность, мерянский субстрат, деревья в обрядах, карсикко, уральские народы, Северная Евразия | ||

| Библиографический список |

Завойко Г. К. В Костромских лесах по Ветлуге-реке (Этнографические материалы, записанные в Костромской губернии в 1914–1916 гг.) // Этнографический сборник. Кострома, 1917. С. 3–40. (Труды Костромского Научного Общества по изучению местного края; вып. 8). Кормина Ж. В. Проводы в армию в пореформенной России. Опыт этнографического анализа. М., 2005. Агапкина Т. А. Деревья в славянской народной традиции. Очерки. М., 2019. Гура А. В. Брак и свадьба в славянской народной культуре: семантика и символика. М., 2011. Напольских В. В., Савельев А. В. Мари, меря, мурома — история этнонимов и реконструкция языков субстратной топонимии // Вопросы ономастики. 2023. № 3. С. 9–30. Напольских В. В. Мифологема мирового древа и мифологии народов уральской языковой семьи // Этнографическое обозрение. 2012. № 6. С. 19–28. Попова Е. В. Культовые памятники и сакральные объекты бесермян. Ижевск, 2011. Holmberg U. Suomalaisten karsikoista // Kalevalaseuran vuosikirja. Helsinki, 1924. № 4. S. 7–82. Конкка А. П. Карельское и восточнофинское карсикко в кругу религиозно-магических представлений, связанных с деревом // Этнокультурные процессы в Карелии. Петрозаводск, 1986. С. 85–112. Мифология коми. М.; Сыктывкар, 1999. Пополь-Вух. Родословная владык Тотоникапана. М., 1959. Жукова Л. Н. Образ человека в пиктографическом письме юкагиров // Язык — миф — культура народов Сибири. Якутск, 1988. Прокопьева П. Е., Прокопьева А. Е. Юкагирско-русский словарь (язык лесных юкагиров). Новосибирск, 2021. Прокопьева П. Е. Отражение мифологического мышления в юкагирском фольклоре. Новосибирск, 2009. Schenck S. M., Gifford E. W. Karok ethnobotany // Anthropological Records. Berkeley; Los Angeles, 1952. Vol. 13, № 6. P. 377–392. De Angulo J., Freeland L. S. Karok Texts // International Journal of American Linguistics. 1931. Vol. 6, № 3/4. P. 194–226. Bright W., Gehr S. Ararahih’urípih=Karuk Dictionary. URL: http://linguistics.berkeley.edu/~karuk/karuk-dictionary.php?lxGroup-id=1768 (дата обращения: 17.01.2024). Kroeber A. L. Handbook of the Indians of California. Washington, 1925. (Smithsonian Institution, Bureau of American Ethnology; Bulletin 78). Напольских В. В. Миф о нырянии за землёй (А812) в Северной Евразии и Северной Америке: двадцать лет спустя // «Не любопытства ради, а познания для…». К 75-летию Юрия Борисовича Симченко. М., 2011. С. 215–272. |

||

| Скачать в PDF | |||